本文選自《Shopping Design》雜誌 2024/04 Lifestyle 特刊|我們收藏這樣的設計

賴佳韋

賴佳韋工作室負責人。植物終結者、鏡頭恐懼尷尬癌患者,只要有 Uber Eats、Netflix 和 PS5 就可以永遠不出門的資深宅。主要從事唱片包裝設計、書籍裝幀設計與表演藝術視覺設計等等。

收藏,也許是人類最獨特的癖好之一,不為生存、不為果腹,僅為滿足賞玩之樂。從古至今,收藏之風盛行不衰。帝王將相,文人雅士,皆以收藏為樂。

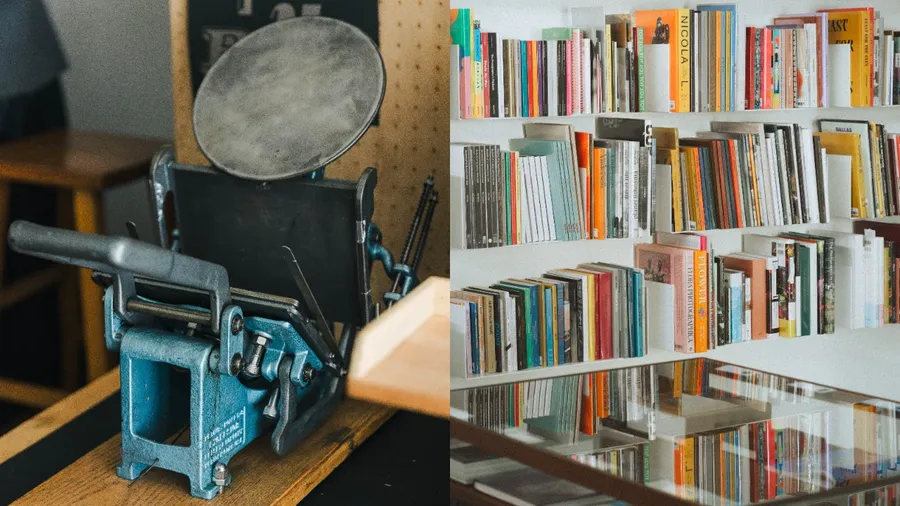

記得小時候的暑假,最愛在外婆家尋寶,10.8cm×7.4cm 見方花花綠綠的塑膠殼,塞滿了舅舅房間裡木製的書桌抽屜,看著舅舅收藏的卡帶:趙傳、空中補給、林強、優客李林、南方之星⋯⋯,我一盒盒地翻找,想像著這張封面底下包裹著是什麼樣的音樂,迫不急待將卡帶放入錄音機,隨著按下播放鍵「喀喳」一聲,錄音機裡的傳動機構開始驅動磁帶,磁頭輕吻磁帶,讓封存的樂音綻放開來,透過喇叭震動室內原本無彩的空氣,音樂就此滿盈整個房間,在這近乎古老魔法陣的召喚儀式傳說中,那當年收藏在舅舅房間抽屜裡的卡帶,像是惑人的神秘法器般,放射著各種奇異的炫光,引領我往設計美學的道路走去。

第一次意識到一張專輯有所謂「裝幀設計」的存在,是 1997 年張雨生逝世前發行的最後一張專輯《口是心非》。《口是心非》專輯封面是由義大利插畫家 Paolo Rui 繪製,有別於當時的華語唱片幾乎清一色的藝人大頭照壓上歌手與專輯名的封面設計套路,《口是心非》封面繪製了與張雨生神似的金黃色頭髮小木偶皮諾丘為專輯名稱扣題,其魔幻的色調則呼應了當時的專輯側標文案——音樂魔術師。

《口是心非》整體裝幀設計是台灣資深的唱片設計杜達雄先生所設計,最令我印象深刻的是專輯的 CD 塑膠外殼特別染了同封面插畫色系的咖啡色,如果你認真地仔細聽過專輯,肯定可以立刻聯想到它也是呼應了專輯中「CAPPUCCINO」這首歌。當時這張專輯擺在唱片行的架上所呈現的質感與氣場,和周邊的專輯便有了深刻的區別,這是我第一次認識到原來一張專輯的組成要素不僅是封面或是唱片圓標、歌詞本,所有紙材、體積、重量、材質的變化,甚至氣味,都能與音樂內容互相輝映,形塑你對於音樂的想像,自此刻印在你的腦海裡。

在串流音樂時代,音樂的傳播方式斗轉星移,專輯不再是音樂的唯一展示形式,人們聆聽音樂的習慣已然改變。然而,實體專輯作為收藏品或紀念品的角色並未褪色,反而昇華為一種珍稀的文化象徵,象徵你真實地「擁有音樂的全部」。一張唱片的裝幀設計也不再僅是為了吸引消費者掏錢購買,同時也為了彰顯音樂作品(或音樂家)的獨特魅力和氛圍,尤甚者,更是為所有的音樂作品提供一個完整的體驗。

舉例而言,1967 年,知名樂團披頭四發行了他們的第八張錄音室專輯《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》(胡椒軍曹寂寞芳心俱樂部樂隊)。這張專輯被廣泛認為是世上最具開創性的概念音樂專輯。概念專輯泛指該專輯在概念上具有連貫性和統一性,創作者意圖透過一整張專輯的歌曲來表達同一主題,同時在歌詞、封面設計、裝幀形式都有明確的概念或是主題。

而披頭四《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》專輯正是虛構一組樂隊為主角,講述了這個樂隊在巡演中的所見所聞。專輯設計利用拼貼手法,相當稱職地將這樣的主題做出延伸,封面呈現出華麗的派對場景,人物包含了當時的名人與偶像,包括巴布.迪倫、卡爾.榮格、瑪麗蓮.夢露、愛倫坡、蕭伯納等等,還融入了許多細節,將視覺元素與音樂主體緊密扣接在一起。

我認為在當代紙材與印刷技術甚或是 AR、VR 等技術突破,未來所謂的概念專輯已不僅侷限在音樂內容,透過裝幀設計延展音樂家的意念,將更能弘揚概念專輯的精神,甚或,未來音樂專輯就是音樂家獨有的音樂平台,擁有一張專輯即是一把進入音樂家奇想世界的鎖匙。

雖然自從踏入設計業界,「哎呀!唱片設計已經是夕陽產業了。」這樣看衰或戲謔的話語就不曾間斷。然而,有趣的是,前陣子日本作曲家藤倉大在社群平台 X 上分享他 12 歲大的女兒以及同學正在流行收藏黑膠唱片,更令人吃驚的是他們會去唱片行「尋寶」,翻找喜歡的黑膠或 CD,關於收藏這件事他們似乎不僅是玩玩而已。藤倉大問女兒為何他們想要收藏黑膠或 CD,藤倉大的女兒回答得簡單:「Aesthetic(美學的)」。

未來,我們或將全然接收科技的豢養,但也許,仍將本能地追求感受原生母親的手指與臉龐的溫熱,因而雀躍,甚或淚流。

本文選自《Shopping Design》雜誌 2024/04 Lifestyle 特刊・我們收藏這樣的設計,更多內容請點此試閱。